今さらですが「シャーロック・ホームズ」シリーズに凝ってます

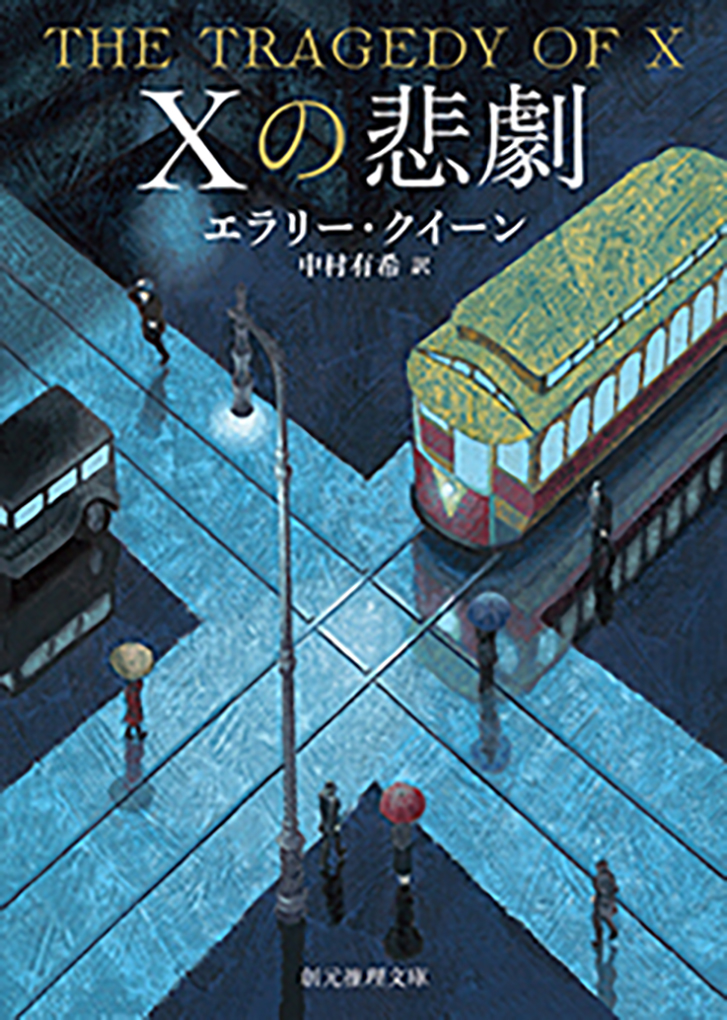

昨年の秋頃からシャーロック・ホームズの原作を再読しはじめた流れで、今度はエラリー・クイーンのシリーズを再度読みまじめました。

小学校高学年から中学生時代に、創元推理文庫やハヤカワミステリーに凝りはじめた時期があったのですが、以来、およそ半世紀ぶりの再読です。

『Xの悲劇』がエラリー・クイーンではなく、バーナビー・ロスという覆面作家の名でデビューしたのが1932年のこと。ちょうど世界恐慌がはじまった時代で、およそ90年前というのですから驚きです。

犯人が誰だったかも、おぼろげにしか覚えていませんでしたが、コルクにニコチンの毒針を刺して殺す方法。被害者がハーリー・ロングストリートという名の株式仲買人だったこと。名探偵役が引退した舞台俳優ドルリー・レーンだったことなどは、ハッキリ覚えていました(そしてドルリー・レーンがシェイクスピアの名優という設定だったことで、福田恆存訳の『ハムレット』や『リア王』などを読みはじめたのでした)。

もっとも殺人現場はNYの地下鉄だった記憶があったのですが、路面電車だったのは大きな記憶違いだったかな。

小説や映画などで「生まれた時からの古典、永遠の新作」という言葉がありますが、まさに本作はそんな感じでした。なにせ90年も前に書かれた作品なので、今の感覚とはかけ離れた部分はあるものの、ミステリーとしての面白さは抜群でした。

犯人や被害者の過去が明らかになっていく下りなどは、テレビドラマのミステリーなど、すべての推理モノの原点がここにあるようでした。

まさにミステリーこそは、物語の原点ですね。

1930年代のアメリカはかなり荒っぽい時代だったようで、警官の尋問が、今ではパワハラなどで問題になるようなセリフが満載。行儀もわるく、ツバやタンを痰壷(若い方はご存知ないでしょうが、文字通りの物体です)に吐きかける…なんて描写にびっくりでした。

また登場人物のマダムが「泥パックに行く「とか、「ウルグアイから来たマテ茶は如何?」といった、大恐慌時代であるとはいえ、当時の米国の豊かさがそこかしこに見られたのも面白い。

翻訳はベストセラーだった鮎川信夫訳に変わり、1968年生まれの中村有希訳。

読みやすい平明な日本語で、ていねいに書かれた素晴らしい翻訳だと思いました。

今ちょうど『Yの悲劇』を読んでる最中です。

こちらはもっと面白い!

犯人は知ってますが、それでも面白いミステリーは本物ですね!